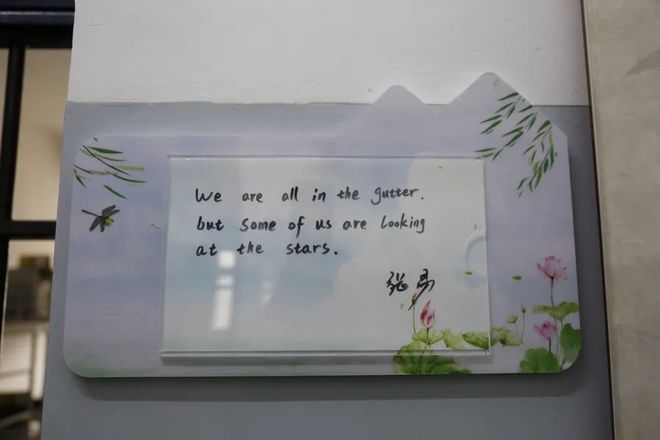

在監舍的走廊里,記者發現,走廊中貼著不少色彩鮮艷的貼畫和鼓舞人心的標語。在每個監舍門旁,都掛著一塊小白板。上面寫著民警對未成年罪犯的寄語。記者看到,在其中一個監舍門前,民警用英文寫下了愛爾蘭詩人王爾德的名言:“就算身處深淵,也要仰望星空。”

走進監舍,每塊疊放整齊的“豆腐塊”被褥上,都擺著一張心情卡片,在其中一張“笑臉”卡片上,未成年罪犯用鉛筆寫下“你若安好,便是晴天”。楊磊介紹,這是監獄從2000年左右開始推行的舉措,心情卡有“開心”“難過”“憤怒”多種可選,罪犯們每天可以將自己的心情以及心里話寫下來,激勵自己,也方便和民警的溝通互動。在走廊盡頭的一間小型教室里,記者看到一個迷你圖書角,這些書籍是上海圖書館特地挑選送來的,一旁的展示架上展示了罪犯們研習掐絲琺瑯、海派撕紙等非遺的成果。

1985年,為了配合電影《少年犯》的拍攝,當時的上海市少年犯管教所成立了“回春藝術團”,正式開啟了用藝術矯治罪犯的教育改造模式。作為特殊矯治教育的創新實踐,回春藝術團為監獄系統積累了豐富的藝術矯治經驗,其保留的演出檔案、培訓模式等至今仍在發揮借鑒作用。

20世紀80年代回春藝術團的一個老劇本——《爸爸的眼淚》是一個監獄里傳承已久的朗誦稿,講的是一個叛逆少年,因為看到一向嚴肅的爸爸為自己落淚而浪子回頭的故事。

2024年,隨著與上海戲劇學院合作的戲劇矯治項目的引入,《爸爸的眼淚》被改編成話劇,又煥發了新的生機,讓不少未成年罪犯的心門悄悄敞開。

入獄前,罪犯小安(化名)是個標準的叛逆少年。父母由于工作忙碌,沒有時間陪伴他,出于愧疚,他們對小安物質上的需求幾乎有求必應。

然而,處于青春叛逆期的小安卻不服父親的管教,幾乎從來不和父親交流,甚至連父親為他準備的生日禮物都不接受,直到他犯下罪惡,來到未管所服刑。

在戲劇矯治課程中,他被選為《爸爸的眼淚》中的主角唐小新。唐小新的父親唐大志則由管區民警趙康杰飾演。難題出現了,一邊是與親生父親關系冷若冰霜的罪犯,一邊是管區里的民警,而根據劇本,他們將要在聚光燈下深情道歉,相擁而泣。這一幕,發生在劇中唐小新得知自己的父親替自己求被害人家屬諒解,被打了一巴掌后。

“排練時我根本沒料到會真的掉眼淚。”民警趙康杰向記者講述時感慨萬分。在上海戲劇學院教師楊帆設計的特殊訓練中,兩位演員必須保持對視,重復“是兒子不孝,讓您受委屈”與“不,是爸爸對不起你”的對線遍時,趙康杰注意到小安喉結開始顫抖;到第30遍,他發現自己聲音開始發澀;當某個無法計數的時刻,排練室里突然響起哽咽——他竟在對方泛紅的眼眶里,看見了自己因值班錯過女兒畢業典禮的場景。“當時在場的民警、罪犯,連小安自己都哭得難以自抑。”趙康杰回憶。

這場突破性的表演在上海市監獄系統首屆罪犯藝術節上展演,大獲成功。當時,小安的父母就坐在臺下。在不久后監獄組織的一次親情幫教活動上,小安流著淚向父母悔罪,并第一次主動擁抱了他們。戲劇與現實在此刻完成了震撼人心的“穿越”。

“一把鑰匙開一把鎖”是罪犯改造的黃金經驗。在上海市未成年犯管教所,有這樣一棟3層小樓,被專門用于罪犯的評估、管理和矯治。步入其中,心理咨詢室、沙盤室、音樂放松室、催眠室、矛盾調處室等一應俱全。

未管所教育改造科副科長滕海鷗告訴記者,早在上世紀90年代,當時的上海市少管所就開始進行心理矯治。2009年建立的“未成年犯16PF常模”,填補了我國未成年犯心理測試方面的空白。如今,心理測試和危險評估機制,已經貫穿了未成年罪犯改造的全過程,并為罪犯制定“一人一案一冊”的個性化矯治方案。

必一運動有限公司

必一運動有限公司