在漫長(zhǎng)的歷史中,四川在中國(guó)一直扮演著重要的角色:唐朝從建立之初即開(kāi)始依靠四川;唐皇在關(guān)中不能立足時(shí),又選擇南避入蜀,利用四川的財(cái)力、物力再作恢復(fù);抗日戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后,蔣介石也將贏得戰(zhàn)爭(zhēng)的希望,押在了四川。乃至當(dāng)代,四川依然是中國(guó)的戰(zhàn)略后方……

唐天寶十五年(公元756年)六月,迫于“安史之亂”,唐明皇李隆基帶著心愛(ài)的貴妃楊玉環(huán)開(kāi)始了逃亡,目的地正是四川。那里不僅是避難之所,也是楊貴妃的故鄉(xiāng)。楊玉環(huán)的父親是蜀州(今四川崇州市)的司戶(hù)(主管民戶(hù)的佐吏),在蜀州附近的都江堰市聚源鎮(zhèn),迄今還保留著玉環(huán)幼年時(shí)不小心掉進(jìn)過(guò)的“落妃池”遺址。

楊貴妃沒(méi)有想到,回鄉(xiāng)的路竟變成了奔赴黃泉的路。途經(jīng)馬嵬坡(今陜西興平縣境內(nèi))時(shí),六軍止步不發(fā),李隆基無(wú)可奈何地賜死楊貴妃,以平眾怨。從此,他開(kāi)始了此恨綿綿無(wú)絕期的憂(yōu)傷。

大概因?yàn)榘拙右桌p綿悱惻的《長(zhǎng)恨歌》,史書(shū)上這段被稱(chēng)為“明皇幸蜀”的逃難經(jīng)歷,幾乎被改寫(xiě)成了凄婉無(wú)比的愛(ài)情故事。楊玉環(huán)死后,李隆基心中極為悲切,帶著疲憊不堪的隨從沿著褒斜官道繼續(xù)落魄前行。入劍門(mén)關(guān),走翠云廊,過(guò)武侯坡、演武鋪,到達(dá)上亭驛。此驛又名瑯當(dāng)驛,相傳明皇路過(guò)此地時(shí),聞鈴聲而懷念楊貴妃。清代詩(shī)人劉斯棟曾為此寫(xiě)道:“誰(shuí)聞鈴響似三郎(唐玄宗乳名),玉輦曾經(jīng)古驛旁。千古傷心黃土盡,開(kāi)元遺事最凄涼。”

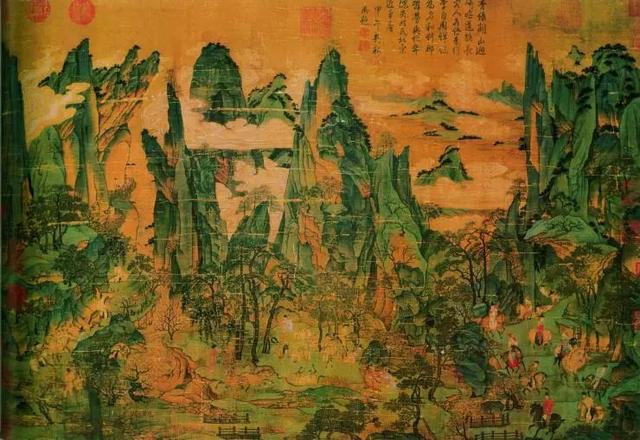

《明皇幸蜀圖》,作者為唐代李昭道,畫(huà)的是崇山峻嶺間一隊(duì)騎旅自右側(cè)山間穿出,向遠(yuǎn)山棧道行進(jìn)。前方一騎者著紅衣乘三花黑馬正待過(guò)橋,應(yīng)為唐明皇。嬪妃則著胡裝戴幃帽,展示著當(dāng)時(shí)的習(xí)俗……山勢(shì)突兀,白云縈繞,不禁讓人想起明代文化名人楊生庵對(duì)此的譏諷:“萬(wàn)里山川神駿老,五更風(fēng)雨杜鵑哀。始知蜀道蒙塵駕,不及胡僧渡海杯。”

直到李隆基一行由散關(guān)抵達(dá)河池(今陜西鳳縣),蜀郡長(zhǎng)史崔圓已奉表迎候多時(shí)。崔圓報(bào)告,蜀中豐饒,而且甲兵全盛,情勢(shì)已經(jīng)轉(zhuǎn)佳。李隆基方才長(zhǎng)吁了一口氣,隨即任命崔圓為中書(shū)侍郎同平章事(宰相)。

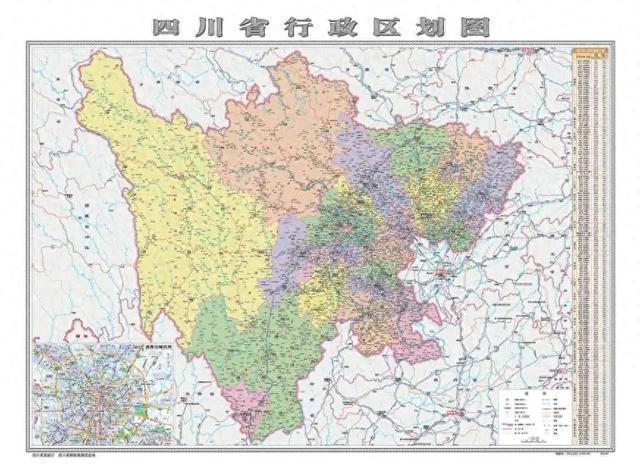

李隆基選擇“蜀”作為避難所,并不是盲目之舉。回溯歷史的長(zhǎng)河,可以發(fā)現(xiàn),蜀——唐代的山南道和劍南道,幅員遼闊,包括今陜西、甘肅、云南和重慶的部分土地,它在中國(guó)的地位舉足輕重。沃野千里的四川盆地, 有都江堰庇佑,水旱從人,已是朝廷的糧倉(cāng)錢(qián)庫(kù)——“自隴右及河西諸州,軍國(guó)所資,郵驛所及,商旅莫不取給于蜀”。

蜀自古物產(chǎn)豐富。雅州的蒙山茶,是有名的貢茶。成都、宜賓、瀘州、綿竹、邛崍等地釀造的好酒“重碧春”、“荔枝綠”、“劍南道燒春”、“卓女燒春”等均有盛譽(yù)。此外,制糖業(yè)、瓷器制造業(yè)和樂(lè)器制作都非常興盛。絲麻紡織品極負(fù)盛名,至今,日本正倉(cāng)院和法隆寺還保存有唐代運(yùn)往日本的“蜀江錦”,神護(hù)寺保存有“蜀紅綾”。而益州麻紙,是唐朝廷指定的官方用紙。目前,中國(guó)發(fā)現(xiàn)的唐代有明確刻印地點(diǎn)的印刷品遺物只有兩件,均刻印于成都。公元865年,“西川印子”即成都刻印的《唐韻》、《玉篇》等書(shū),已傳入日本。

成都還是當(dāng)時(shí)的商業(yè)集散地、大都會(huì)。客居在草堂的杜甫有詩(shī)云:“窗含西嶺千秋雪,門(mén)泊東吳萬(wàn)里船”。他的詩(shī)歌至少?gòu)囊粋€(gè)側(cè)面描寫(xiě)了成都商業(yè)發(fā)達(dá)的盛況:各地商賈紛至沓來(lái),“水陸所湊,貨殖所萃”。

所謂“倚劍蜀為根本”,唐朝從建立之初,即開(kāi)始依靠四川。公元618年,高祖李淵締造了唐朝。他做的第一件事情就是讓關(guān)中饑餓的難民們?nèi)胧瘢蛇^(guò)饑荒。619年,李襲譽(yù)從四川運(yùn)米到長(zhǎng)安,充實(shí)京師。620年,竇軌率川軍跟隨李世民征討王世充。621年,李孝恭率領(lǐng)巴蜀士兵順長(zhǎng)江而下,直搗江陵。

在唐王朝的統(tǒng)一和強(qiáng)盛中,四川功不可沒(méi),唐皇感恩,也多以重臣、貴戚出任益州大都督府長(zhǎng)史、劍南節(jié)度使等。而且,自憲宗元和元年(公元806年)至僖宗乾符六年(公元879年),在擔(dān)任三川節(jié)度使的93人中,先后有40人入朝為相。因此,劍南三川被認(rèn)為是“宰相回翔之地”。

在這個(gè)封建史上最偉大的王朝由盛極而衰走向沒(méi)落的途中,四川對(duì)朝廷的支撐也一如既往。所以,唐朝君主在關(guān)中不能立足時(shí),多選擇南避入蜀,利用四川的財(cái)力、物力再作恢復(fù)。上述的李隆基一行七月到達(dá)成都,十月二日唐玄宗得以返回長(zhǎng)安。此后,公元784年,唐德宗避朱、李懷光之亂,從奉天(今陜西省乾縣)逃到山南西道的首府梁州(今陜西省漢中),史稱(chēng)“德宗幸蜀漢”。唐德宗在梁州利用四川的財(cái)富,支持神策軍大將李晟收復(fù)了長(zhǎng)安。及至廣明元年(公元880年)八月,黃巢率領(lǐng)農(nóng)民起義軍攻克潼關(guān),唐僖宗又狼狽逃往四川,第二年正月抵達(dá)成都,史稱(chēng)“僖宗幸蜀”。

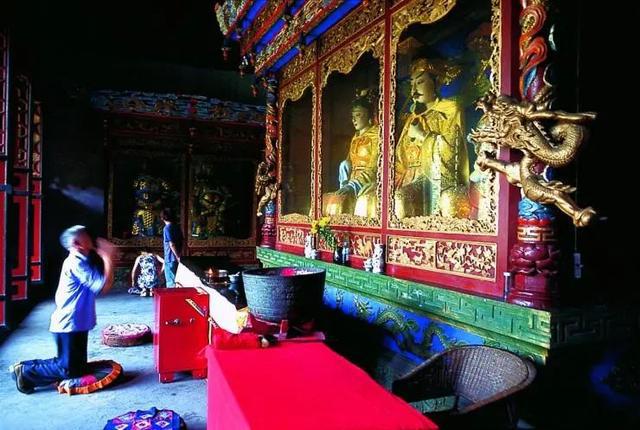

在成都市內(nèi)建筑年代最久遠(yuǎn)、規(guī)模最大的一座道教宮觀——青羊?qū)m里,供奉著唐明皇像。相傳唐時(shí)曾有兩位皇帝駕臨過(guò)此宮。

歷史的發(fā)展總是有著某種程度的重復(fù)。唐代之后1000多年,中國(guó)抗戰(zhàn)爆發(fā)前夕,國(guó)民政府主席蔣介石也將贏得戰(zhàn)爭(zhēng)的希望,押在了四川。

1935年,國(guó)民政府逐漸將國(guó)防中心移向西南。蔣介石站在大比例尺的軍事地圖前,堅(jiān)定地說(shuō):“只要能夠堅(jiān)守住四川,守住西南,哪怕是丟失了關(guān)內(nèi)的15個(gè)省,也一定能夠打敗日本。”于是, 1937年11月20日,國(guó)民政府發(fā)表了遷都宣言,確定以四川為抗戰(zhàn)大后方,以重慶為國(guó)民政府駐地。1938年12月1日,蔣介石政府正式開(kāi)始在重慶黃山云岫辦公。

蔣介石很清楚,守住陪都,要害是經(jīng)營(yíng)四川,控制西南。于是,為了必一運(yùn)動(dòng)官網(wǎng)贏得民眾擁護(hù),他把四川稱(chēng)作自己的第二故鄉(xiāng),做出要把四川建成經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚的抗戰(zhàn)復(fù)興基地的姿態(tài)。

黃山云岫別墅,是當(dāng)年蔣介石真正意義的辦公地。中美英三國(guó)軍事代表會(huì)議曾在此舉行;盟軍開(kāi)羅會(huì)議協(xié)定也在此擬定。英國(guó)東南亞盟軍總司令蒙巴將軍、美國(guó)總統(tǒng)特使馬歇爾等都曾在此留宿。

然而,難民如潮涌,加上日軍封鎖,4千萬(wàn)人要吃飯,對(duì)蔣介石來(lái)講便是第一難題。在他兼任四川省主席5個(gè)月后,康定等地的米價(jià)已經(jīng)上漲了一倍。他設(shè)立了物價(jià)平準(zhǔn)處,強(qiáng)硬推行平價(jià)購(gòu)銷(xiāo),取締囤積居奇。偏偏天不作美,旱災(zāi)連年,連成都也開(kāi)始鬧春荒。到9月11日,災(zāi)荒依然沒(méi)有渡過(guò),蔣介石不得不發(fā)表了《為實(shí)施糧食管理告四川省同胞書(shū)》,嚴(yán)令各地迅速杜絕藏糧不售現(xiàn)象,并向全省人民發(fā)出呼吁,體諒國(guó)家困難,踴躍捐獻(xiàn)軍糧——這實(shí)際上就是在向川人乞討。

抗戰(zhàn)期間,在日寇的封鎖下,汽油、柴油、煤油等進(jìn)口物資異常緊缺。于是重慶大街上出現(xiàn)了這種經(jīng)過(guò)改裝的木炭汽車(chē)。木炭車(chē)啟動(dòng)不易,速度極慢,途中經(jīng)常拋錨,有民謠譏之,“一去二三里,拋錨四五回,下車(chē)六七次,八九十人推”。(攝影/佚名)

如此情形下,四川其實(shí)已經(jīng)有些不堪重負(fù),但還是不得不、不遺余力地付出:出糧、出錢(qián)、出人、出力。

先說(shuō)錢(qián)和糧。盡管蜀中饑饉,僅1941年至1945年,國(guó)民政府也從四川收谷8228.6萬(wàn)市石,占當(dāng)時(shí)全國(guó)征收稻谷總量的38.75%。當(dāng)時(shí)國(guó)家的財(cái)政開(kāi)支,四川也負(fù)擔(dān)了30%以上。

1943年,馮玉祥掀起了國(guó)民節(jié)約獻(xiàn)金運(yùn)動(dòng)。在成都,甚至有一群穿得破破爛爛的丐幫隊(duì)伍走上獻(xiàn)金主席臺(tái),將各人多年乞討來(lái)的共計(jì)2250元,雙手擎著交給馮副委員長(zhǎng)。馮玉祥含著眼淚代表政府將錢(qián)接過(guò)來(lái),又代表政府莊嚴(yán)宣布,將這筆錢(qián)回贈(zèng)給乞丐們,但他們說(shuō)啥也不接受政府的回贈(zèng)。

據(jù)國(guó)民黨中央宣傳部發(fā)表的不完全統(tǒng)計(jì),到1944年5月,四川有14個(gè)縣市獻(xiàn)金,總額為2億元。5月16日到11月底,內(nèi)江、自貢、富順等地掀起第二次獻(xiàn)金運(yùn)動(dòng),捐款總額達(dá)4億-5億元。

另一方面,且不說(shuō)修公路、修機(jī)場(chǎng)、運(yùn)送各種物資,征用了數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的四川民工;八年抗戰(zhàn)中,川人積極參軍,前后應(yīng)征的就在300萬(wàn)人以上。當(dāng)時(shí),四川總?cè)丝诓贿^(guò)4千萬(wàn),也就是說(shuō),平均13人中就有1人應(yīng)征入伍。

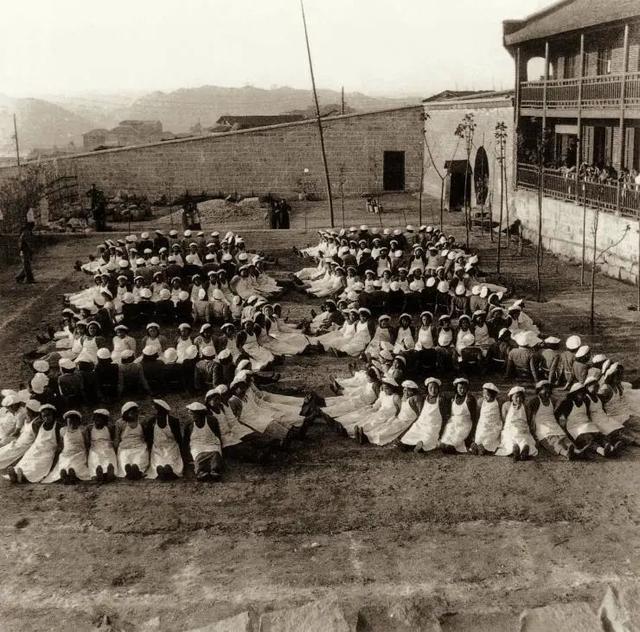

四川民工修筑成都機(jī)場(chǎng)。成都機(jī)場(chǎng)是B-29空中堡壘的基地,可以直趨日本作戰(zhàn)。(攝影/佚名)

1946年5月6日,國(guó)民政府還都南京的第二天,《新民報(bào)》隨即發(fā)表了社論《莫忘四川》,文章寫(xiě)到:

四川對(duì)于抗戰(zhàn)的貢獻(xiàn)是特殊的,抗戰(zhàn)期中,四川不僅為中樞政府所在,容納了所有全國(guó)性的行政機(jī)關(guān),養(yǎng)活了不愿做奴隸的官民,就以支持抗戰(zhàn)一事而論,征兵征糧,以四川的負(fù)擔(dān)為最重;出錢(qián)出力,又總是率先倡導(dǎo)。假如沒(méi)有四川,我們就不能想象抗戰(zhàn)何以能支持如此之久……

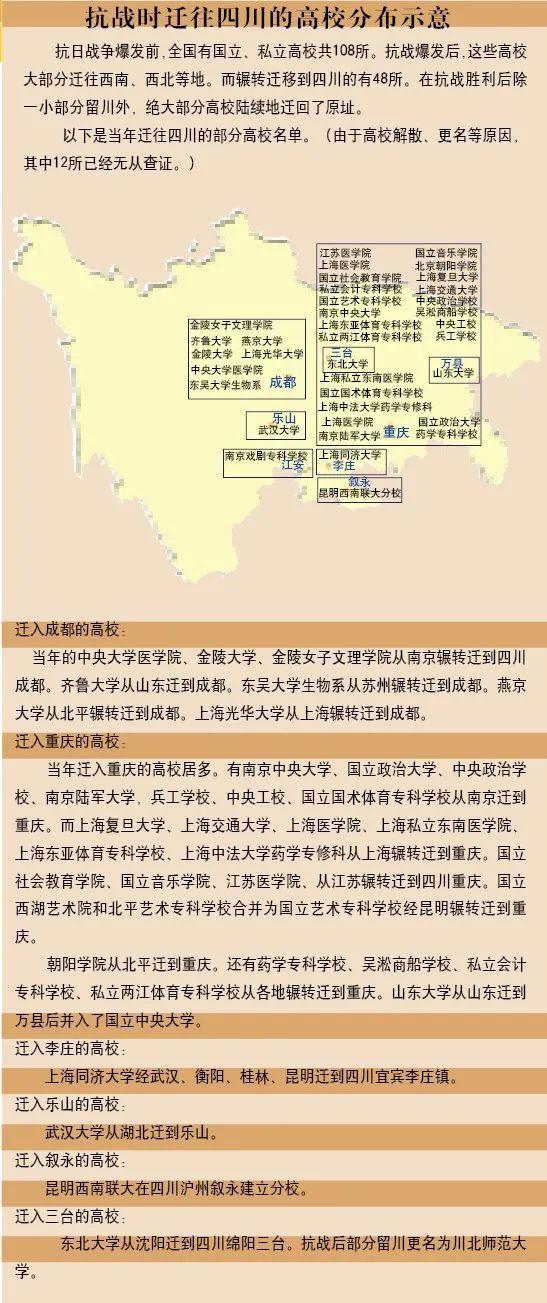

抗戰(zhàn)期間,伴隨國(guó)民政府的西遷,中國(guó)工業(yè)和文化教育事業(yè)也進(jìn)行了西遷,其中大部分遷到了四川。

說(shuō)到西遷,四川合江人盧作孚值得濃墨重彩來(lái)描述。1938年10月,武漢淪陷前后,國(guó)民政府成立了“軍事委員會(huì)水陸運(yùn)輸管理委員會(huì)”。民生輪船公司總經(jīng)理盧作孚臨危受命,任主任委員,組織了和敦刻爾克大撤退一樣著名的“武漢大撤退”。

當(dāng)時(shí),小城宜昌難民已多達(dá)三四萬(wàn)人。江邊空地,密密匝匝地堆滿(mǎn)了待運(yùn)的物資。自那時(shí)起,長(zhǎng)江上游只有40天左右的平水期,過(guò)后便是大半年的枯水期。也就是說(shuō),40天內(nèi)所有的人貨都必須運(yùn)走。盧作孚親自部署:縮短航時(shí),把整個(gè)運(yùn)程改成三段,分段行駛;每艘船以吃水深淺、馬力大小為依據(jù),重新調(diào)配;為增加運(yùn)客量,改臥艙為座艙;三峽不能夜航,夜晚裝卸,白天搶航……此后,民生公司20多艘輪船和臨時(shí)租賃的850多只木船,日夜不停地在峽江來(lái)回穿梭。

日軍加緊了對(duì)長(zhǎng)江水道的轟炸,民生公司損失慘重。經(jīng)民生公司搶運(yùn)的黨政要員、社會(huì)名流及士兵難民等各類(lèi)人員總計(jì)150余萬(wàn)人次,貨物達(dá)100余萬(wàn)噸。為此,1939年元旦,盧作孚獲得了國(guó)民政府頒發(fā)的一等一級(jí)獎(jiǎng)?wù)隆?

武漢大撤退和其他西遷路線搶運(yùn)入川的民族工業(yè),很快在四川這張寬大而厚實(shí)的溫床上,恢復(fù)了元?dú)狻?jù)統(tǒng)計(jì),隨國(guó)民黨內(nèi)遷的工廠總計(jì)達(dá)600余家,重慶、南充、樂(lè)山、瀘州、宜賓、內(nèi)江等地建起了鋼鐵、兵工、機(jī)械、紡織、造紙、化工、制糖等工廠,四川成為了戰(zhàn)時(shí)后方的重要工業(yè)區(qū)。

1938年,武漢淪陷后,“武漢八路軍辦事處”也內(nèi)遷到重慶。周恩來(lái)、董必武、葉劍英、博古、吳玉章、王若飛、鄧穎超等中國(guó)共產(chǎn)黨著名領(lǐng)導(dǎo)人曾在此生活、工作。圖為辦事處小樓的二層陳列室,這里陳列著當(dāng)年毛澤東、周恩來(lái)使用過(guò)的各種物品以及毛澤東所寫(xiě)《沁園春?雪》詞手稿。

“八一三戰(zhàn)火”中,上海同濟(jì)大學(xué)被夷為平地。千里輾轉(zhuǎn),學(xué)校遷徙武漢、衡陽(yáng)、桂林、昆明。1940年秋,又遷到四川李莊。同濟(jì)以李莊破舊的“九宮十八廟”作教室。手執(zhí)教鞭的師長(zhǎng),站在神龕的位置上開(kāi)始了教育抗戰(zhàn)的歷史。1943年6月12日英國(guó)學(xué)者李約瑟在日記里,記下了對(duì)同濟(jì)工學(xué)院的印象:

工學(xué)院各系都欣欣向榮。該院有一座自己的發(fā)電廠,學(xué)生們花大量時(shí)間來(lái)組裝和架設(shè)從下游運(yùn)來(lái)的大量設(shè)備。這里也有同盟國(guó)的協(xié)助,因?yàn)槟俏谎芯夸摻Y(jié)構(gòu)的教授就是位波蘭人。尤其給人留下深刻印象的是由能干的葉雪安博士領(lǐng)導(dǎo)的測(cè)繪系,設(shè)備精良,幾乎壟斷了中國(guó)對(duì)勘測(cè)員和制圖員的培養(yǎng)。

李莊同濟(jì)大學(xué)的3位女學(xué)生。她們姓甚名誰(shuí),今日是否還健在,都已經(jīng)無(wú)據(jù)可考了。

2003年7月重訪李莊同濟(jì)大學(xué)舊址——禹王宮,看到當(dāng)年被改成學(xué)生宿舍的僧房又住上了僧人。曾經(jīng)的讀書(shū)聲,恢復(fù)成了鐘聲、木魚(yú)聲和誦經(jīng)聲。

解放后,李莊時(shí)期的同濟(jì)學(xué)生有十幾人成為中國(guó)科學(xué)院學(xué)部委員、中國(guó)工程院院士。20世紀(jì)后期中國(guó)科技發(fā)展史上幾乎所有的重大科技項(xiàng)目,都有李莊同濟(jì)人的身影。

2003年7月,四川大學(xué)華西分校又將送走一批學(xué)子。華西分校前身是私立華西協(xié)和大學(xué),創(chuàng)建于1910年,1953年更名為四川醫(yī)學(xué)院,1985年更名為華西醫(yī)科大學(xué),現(xiàn)已合并入四川大學(xué)。抗戰(zhàn)期間,金陵大學(xué)、齊魯大學(xué)、光華大學(xué)都曾西遷到這所學(xué)校上課。

江安劇專(zhuān),是中國(guó)話劇的搖籃。那時(shí),四川江安的一塊空地,是他們的實(shí)驗(yàn)劇場(chǎng)。星期六或星期日晚上公演話劇,不收門(mén)票,觀眾只需帶點(diǎn)食物,多少不拘。有的拿幾個(gè)熱饃茶點(diǎn),或一包黃豆、半簍胡豆、幾棵白菜、一塊肉、一只雞,江安群眾及前線的傷殘官兵就又可以在歡聲笑語(yǔ)中看戲。

那時(shí),青年教師曹禺懷中總是揣著一個(gè)小本子,隨時(shí)把觀察到的種種生活景象、人物的言談動(dòng)筆記下來(lái)。每逢江安縣城趕集的日子,他就到茶館去,要上一壺茶,靜靜地觀察進(jìn)進(jìn)出出的人物。所以,《北京人》其實(shí)是曹禺在江安寫(xiě)的,戲中的人物都能從當(dāng)年江安的人物中大致找到原型。江安的師生,早已遍布全國(guó),如曹禺、黃佐臨、張駿祥、吳曉邦、沈慰德、趙韞如、何治安、徐里、張雁、謝晉、劉厚生等。難以想象,如果沒(méi)有江安,中國(guó)話劇又會(huì)是什么樣子?

成都華西壩,是抗戰(zhàn)時(shí)的一座大學(xué)城。先后有華西、金陵、齊魯、燕京和金陵女大這幾所私立教會(huì)學(xué)校相聚一起。鐘樓下,小橋旁,流水環(huán)繞,警報(bào)頻傳而書(shū)聲不斷。至今成都還保留著金陵路路名。

抗戰(zhàn)爆發(fā)前,全國(guó)有國(guó)立、私立高校108所,絕大部分集中在北平、上海、天津、南京等大都市。抗戰(zhàn)爆發(fā)后,這些學(xué)校大部分遷往西南、西北等地,而遷到四川的計(jì)有48所。到抗戰(zhàn)后期,四川的高等學(xué)校共有56所,為戰(zhàn)前的4倍,已成為全國(guó)教育最發(fā)達(dá)的省份。

1940年冬,梁思成全家隨中國(guó)營(yíng)造學(xué)社、中央研究院歷史語(yǔ)言研究所等單位,由昆明輾轉(zhuǎn)遷到李莊。在李莊,他和林徽因完成了《圖像制圖建筑史》等一批重要著作。圖為2003年7月本刊記者重訪梁思成、林徽因李莊故居時(shí)所攝。

抗戰(zhàn)勝利后,政治、經(jīng)濟(jì)中心迅即東移;國(guó)民政府發(fā)動(dòng)了內(nèi)戰(zhàn),被遺棄的四川經(jīng)濟(jì)迅速下滑。到新中國(guó)成立之時(shí),四川省平均每3萬(wàn)人才擁有一張醫(yī)院病床,年人均商品消費(fèi)額不到18元,“天府之國(guó)”已徒有虛名。這種局面到上個(gè)世紀(jì)60年代后期,因?yàn)閲?guó)家領(lǐng)導(dǎo)人毛澤東又一次把目光投向了四川,才逐步得到了改善。

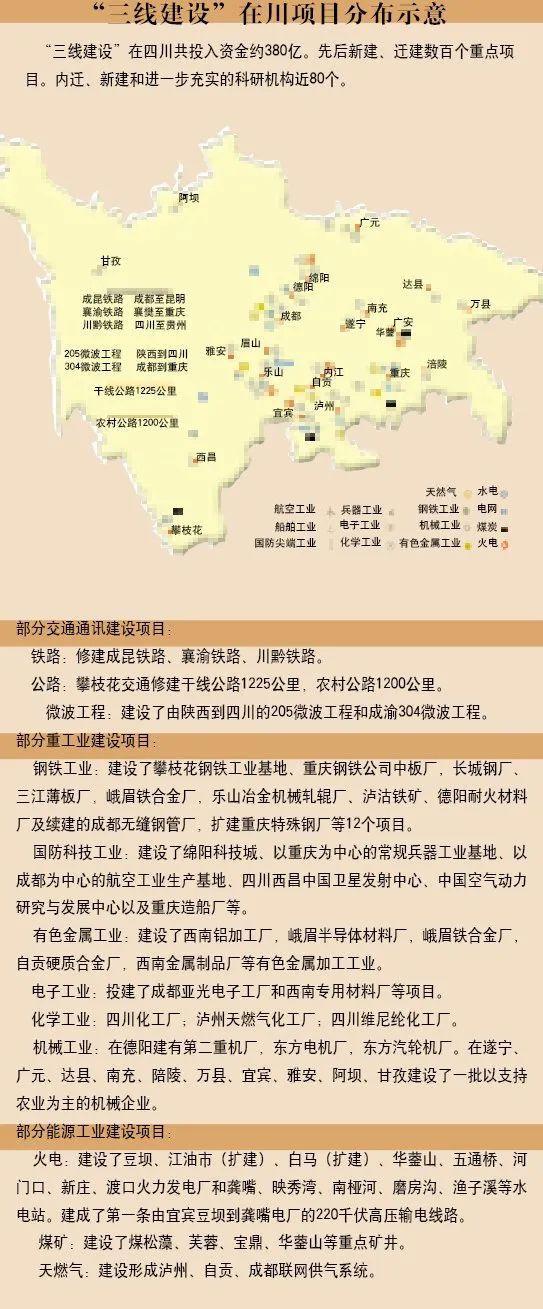

當(dāng)時(shí),中國(guó)周邊形勢(shì)十分嚴(yán)峻。美國(guó)繼續(xù)對(duì)中國(guó)進(jìn)行封鎖,從1961年至1968年,在臺(tái)灣海峽先后舉行了以入侵中國(guó)大陸為目標(biāo)的三次核戰(zhàn)演習(xí)。蘇聯(lián)在中蘇邊境陳兵百萬(wàn)。1964年和1969年,美國(guó)和蘇聯(lián)都曾向中國(guó)發(fā)出使用核打擊的戰(zhàn)爭(zhēng)威脅。從戰(zhàn)備角度出發(fā),我國(guó)把疆域劃為三個(gè)地區(qū):沿海為一線,中部為二線,西部為三線。著名的“兩基一線”則是三線建設(shè)的重中之重。“兩基”,即以重慶為中心的常規(guī)兵器工業(yè)基地和以攀枝花為中心的鋼鐵工業(yè)基地;“一線”,即成昆鐵路。

1964年,毛澤東在聽(tīng)取完三線建設(shè)匯報(bào)后,在報(bào)告上批示:“攀枝花和酒鋼建設(shè)不起來(lái),我睡不好覺(jué);成昆鐵路修不通,我將來(lái)只好騎著毛驢去……打起仗來(lái),我不放心”。同年6月6日召開(kāi)的中央工作會(huì)議上,毛澤東再次提及:“你們不搞攀枝花,我就騎著毛驢去那里開(kāi)會(huì);沒(méi)有錢(qián),拿我的稿費(fèi)去搞。”在會(huì)上,毛澤東指定國(guó)務(wù)院總理周恩來(lái)親自主管攀枝花鋼鐵基地的建設(shè)。

于是,年產(chǎn)鋼鐵250萬(wàn)噸的攀枝花在僅有2.5平方公里的三個(gè)大臺(tái)地上建成。迄今,攀枝花已經(jīng)成為一個(gè)擁有30萬(wàn)人口,科技人員達(dá)到5.5萬(wàn)的新興城市,具有了聚集資金和人才的物質(zhì)基礎(chǔ),人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值在西部省份最富的四川省中名列第一。

坐落在涪江之畔的中國(guó)工程物理研究院,是綿陽(yáng)科技城的主體部分,擁有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員8000余名,其中兩院院士16名,被譽(yù)為我國(guó)“兩彈的搖籃”。這個(gè)搖籃和攀鋼基地一樣,也是四川三線建設(shè)的一項(xiàng)成果。

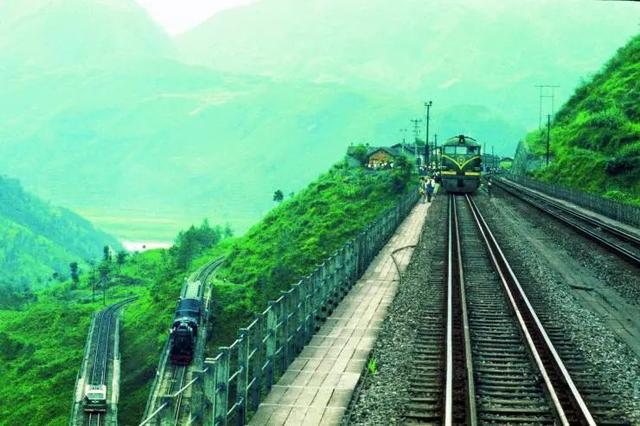

成昆鐵路北起四川成都,與寶成、成渝鐵路相接,經(jīng)過(guò)西昌邛海畔的衛(wèi)星發(fā)射中心,貫穿攀枝花鋼鐵城和礦區(qū),最后抵達(dá)云南昆明,是一條戰(zhàn)略交通大動(dòng)脈。它修筑在高山峽谷地區(qū),堪稱(chēng)世界鐵路史上最危險(xiǎn)、最艱巨的工程之一。這條1100公里長(zhǎng)的鐵道線上,橋梁和隧道的總長(zhǎng)度達(dá)400余公里,占全線%,有些地方連車(chē)站都延伸到隧道內(nèi)。

成昆鐵路是世界鐵路史上最危險(xiǎn)、最艱苦的工程之一。其沿線山高谷深、川大流急,平均每1.7公里就有一座橋梁,每2.5公里就有一條隧道,有的地方甚至形如盤(pán)山公路。(攝影/王復(fù)遵)

修筑成昆鐵路時(shí),人們克服了令人難以想象的困難。山谷中沒(méi)有公路,各種施工器材和生活資料全憑肩扛人背。沒(méi)有電力,燃料不足,許多隧道就是靠火把照明、鋼釬大錘打眼放炮鑿?fù)ǖ摹](méi)有蔬菜,有時(shí)甚至沒(méi)有飲用水……

有關(guān)資料證明,三線建設(shè)特別是成昆鐵路、攀鋼建設(shè)和貴州的六盤(pán)水煤礦工業(yè)區(qū)開(kāi)發(fā),至少影響和改變了這片地區(qū)2000萬(wàn)人的命運(yùn),使西南荒塞地區(qū)整整進(jìn)步了50年。而且,三線建設(shè)還為當(dāng)今的西部大開(kāi)發(fā)奠定了堅(jiān)實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)。

在和平年代,對(duì)四川來(lái)講,作為避難所的功能似乎已成遙遠(yuǎn)的往事。但它作為祖國(guó)大后方的地位依然沒(méi)有喪失,它需要更多的呵護(hù)和更多的重視。

必一運(yùn)動(dòng)有限公司

必一運(yùn)動(dòng)有限公司